動悸のよくある原因

激しい運動のあとに胸がドキドキするのは、生理的な反応によるものです。これは、休憩をとれば自然に回復します。しかし、ちょっとした軽い運動で動悸が起こり、冷や汗や息切れをともなう場合は、心臓や循環器系の病気が疑われます。一度、循環器内科を受診しましょう。

一方、自律神経失調症や更年期障害のように自律神経の乱れが原因で動悸が起こったり、イライラや不安感など精神的なものが原因で起こったりすることがあります。これは、30~50歳代の働き盛りの人に多くみられます。

自律神経と精神を安定化し、動悸を効果的に和らげる治療

自律神経バランスの乱れから起こる動悸は、精神的ストレスで悪化しやすいのでストレスから遠ざかることが理想です。しかし、現実的にはストレスがまったく無い生活を送ることは難しく、耐え忍んでいる方も多いのではないでしょうか。動悸は早めに適切な治療を受ければ比較的早く軽快します。

動悸だから胸部の治療と深く考えずに治療を行っていては、無駄に時間を費やすことになってしまいます。動悸の多くは自律神経が乱れたことに起因しているので、自律神経のバランスを整える治療に重点を置く必要があります。また、精神的ストレスで悪化しやすく、再発もしやすいので、精神を安定させることも考慮した治療を行うことが大切です。はなもも鍼灸治療院では、積聚治療(しゃくじゅちりょう)という鍼灸治療を用いて自律神経を整えると同時に、心身をリラックスさせる治療を行っています。

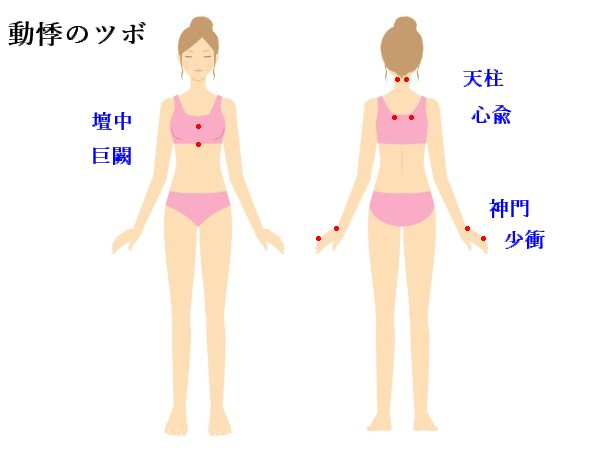

首の天柱(てんちゅう)、背中の心兪(しんゆ)、胸の壇中(だんちゅう)、みぞおちの巨闕(こけつ)といったツボに治療を行うと動悸を効果的に和らげることができます。手の神門(しんもん)や指先の少衝(しょうしょう)といったツボは、動悸に伴う胸苦しさをしずめるのに役立ちます。一見無関係に思える患部から遠く離れたところにも効果的な治療点があります。

こうした治療によって、動悸が改善することはもちろん、再発も予防できるという効果があります。動悸は適切な治療を受ければ比較的早く軽快しますので、発症した時は早めにはなもも鍼灸治療院へご相談ください。